Engagé récemment sur le chemin qui mène à la certification Creative Commons, j’ai décidé de vous partager mon carnet de bord, au fur et à mesure des unités de formation suivies. Ce deuxième article traite du droit d’auteur et d’autrice, afin d’en maîtriser les contours pour mieux appréhender le potentiel des licences Creative Commons. N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires : je me ferai un plaisir comme toujours de partager plus largement mes apprentissages & ressources à ce sujet.

— Préambule

Il ne s’agit nullement ici de donner des conseils juridiques (je ne suis d’ailleurs pas juriste) mais plutôt de regrouper et de partager des informations sur les mécaniques du droit d’auteur. Celui-ci par ailleurs est propre à chaque pays mais tend de plus en plus à harmoniser ses règles internationales.

Le terme copyright en anglais signifie “droit de copie” (qui évoque initialement la duplication matérielle) se traduit habituellement en français “droit d’auteur” (qui contient plus fortement une approche morale) : ces 2 subtilités convergent souvent, comme vous le verrez dans cet article.

Le symbole ©️ pour copyright correspond au système de protection des œuvres littéraires et artistiques en vigueur dans les pays anglo-saxons, équivalent des “droits d’auteur” en France. Ces œuvres sont souvent identifiées par le symbole ©️ qui a une signification précise notamment aux États-Unis ↗ . Il n’a néanmoins aucune signification ni portée juridique en France, (de même que le terme copyright en lui-même) où il est souvent confondu à tort avec une mention de “crédits”. [source: INPI]

— La propriété intellectuelle

Le terme “propriété intellectuelle” désigne les œuvres de l’esprit : inventions; œuvres littéraires et artistiques; dessins et modèles; et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets, du droit d’auteur et d’enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations. [source: OMPI]

En France, la propriété intellectuelle couvre :

- les droits incorporels, regroupés au sein de la propriété industrielle (PI) relative aux brevets, dépôts de marques, dessins & modèles

- les droits moraux, regroupés au sein de la propriété littéraire & artistique (PLA) relative aux droits d’auteurs, aux droits voisins et aux droits sui generis. Ils protègent notamment les œuvres littéraires tels les romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence ou articles de journaux; les films, les compositions musicales et les œuvres dramatiques ou chorégraphiques; les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures; les œuvres d’architecture; les programmes d’ordinateur, les bases de données; les créations publicitaires…

🖋 Le droit d’auteur

Le droit d’auteur est un “terme juridique désignant les droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.” [source: OMPI] Est défini en droit français à l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ↗ .

“L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial” [source: Code de la Propriété Intellectuelle]

📜 Les brevets

Tout comme le droit d’auteur, les brevets sont considérés comme relevant du droit territorial, c’est-à-dire applicable spécifiquement dans la région ou le pays dans lequel il a été déposé. Il s’agit d’un “droit exclusif conféré sur une invention”, pour une durée limitée (en général 20 ans). L’invention ainsi protégée “ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ni vendue sans le consentement du titulaire du brevet”. [source: OMPI]

🎗 Le dépôt de marque

Déposer une marque permet d’éviter les confusions ou usurpations quant à son identité. Une marque peut constituer une combinaison de mots, de lettres et de chiffres, des dessins, des symboles, des formes et des emballages de produits, des sons, des parfums, des couleurs… Le ®️™ confère “un droit exclusif sur l’utilisation de la marque enregistrée”, pour une durée limitée, généralement 10 ans.

🗺 Les dessins & modèles

Le dépôt de dessins et modèles s’inscrit en France dans le cadre juridique de la théorie dite de “l’unité de l’art” (il s’agit davantage d’artisanat industriel que d’art créatif). Il confère la double protection du droit d’auteur et de la propriété industrielle. Celle-ci dure initialement 5 ans et peut être renouvelée jusqu’à 25 ans maximum.

🧀 N’en faisons pas tout un fromage

En France, dans le pays où l’on compte – dit-on – autant de variétés de fromages que de jours dans l’année, la question de leur propriété intellectuelle est un sujet sérieux. Il s’agit de protéger chacune des appellations en combinant les différents leviers juridiques disponibles : dépôt de marque, origine géographique du terroir, recette, matières premières, affinage, cahier des charges de production, protection des producteur.ices… Il existe ainsi de grandes appellations d’authenticité et de qualité couramment utilisées pour protéger ces produits. Elles ne répondent pas directement du droit de la propriété intellectuelle, mais s’y appuient et consolident la qualité du produit. Et viennent en complément de dénominations précises protégées par la loi. Parmi elles, l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), Appellation d’Origine Protégée (AOP), Indication Géographique Protégée (IGP), Label Rouge, ou encore Label Agriculture Biologique.

—

Organismes de défense de la propriété intellectuelle dans le monde

Voici quelques grands organismes assurant la défense de la propriété intellectuelle, en faveur du développement économique, et qui permettent de délivrer des titres de propriété industrielle (marques de commerce, brevets, dessins & modèles, indications géographiques…) :

- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) wipo.int ↗ : institution des Nations Unies chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle

- Office de l’Union Européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) euipo.europa.eu ↗

- Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en France inpi.fr ↗

- United States Patent and Trademark Office (USPTO) aux États-Unis d’Amérique uspto.gov ↗

- Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) oapi.int ↗

— Histoire du droit d’auteur

🛎 Contexte

La question de la propriété, notamment intellectuelle, suit naturellement l’évolution des technologies : espaces scéniques, papier & manuscrits, imprimerie, phonographe, ondes radio, développement de l’audiovisuel, émergence du réseau Internet, programmes informatique & bases de données, “intelligence artificielle”… À chaque période sa nouvelle “révolution technologique” qui vient rebattre les cartes et offrir de nouvelles opportunités de développement financier.

D’une certaine manière, le droit d’auteur est étroitement lié au développement du capitalisme (dont un des actes fondateurs est le mouvement des enclosures, Cf. ci-dessous) si l’on considère la mécanique d’accumulation de richesses (pas toujours au bénéfice de l’auteur·ice par ailleurs) sans limite de ressources. En effet si un meuble (bien corporel) ne peut être vendu tour à tour qu’à une seule personne à la fois, une œuvre numérisée (bien immatériel) peut être vendue à l’infini, en autant de copies et bien plus encore. Ce qui peut certes favoriser les contrefaçons mais contribue principalement à l’enrichissement du propriétaire des droits.

🫂 Libertés fondamentales

L’étude des terminologies utilisées par les différentes parties est tout à fait édifiante. Là où certains évoqueront la protection voire le combat pour les auteurs (dans une démarche propriétaire), d’autres s’érigeront pour la défense des libertés fondamentales. Les droits humains fondamentaux ↗ [source: UNESCO] peuvent en effet parfois entrer en friction voire en contradiction avec le modèle du droit d’auteur. En matière de service public ou de valorisation de l’intérêt public, ces droits sont le socle de la démocratie : droit à l’éducation, liberté d’expression & d’information, droit de participer à la vie culturelle, ou droit de bénéficier du progrès scientifique.

Les militant·es de l’informatique libre des années 80, que j’ai évoqué·es dans le précédent chapitre, ont défini 4 libertés fondamentales pour le logiciel libre : liberté d’utiliser le logiciel, de le copier, d’étudier son code source, de le modifier & de redistribuer les nouvelles versions. Ces attributs ont été posés afin de garantir le respect des libertés fondamentales des droits humains et de maximiser le potentiel reproductif de ces logiciels.

Les protections posées par le droit d’auteur peuvent ainsi créer certains blocages vis-à-vis de ces droits fondamentaux en verrouillant par exemple leur libre accès, diffusion ou adaptation, parfois selon des conditions financières.

📅 Repères chronologiques

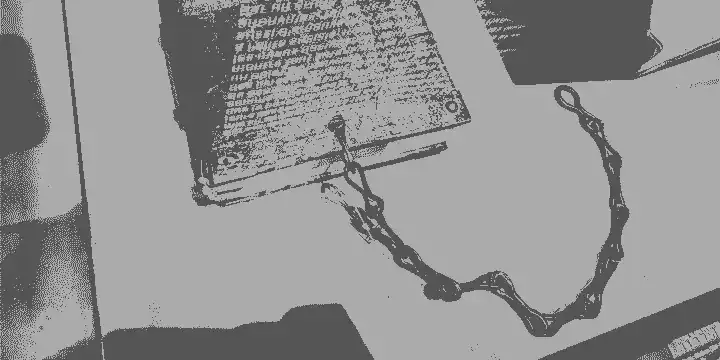

❏ Au Moyen Age en Europe, les auteurs sont avant tout des copistes : les moines recopient & reproduisent les livres à la main pour diffuser le savoir auprès d’un public alphabétisé et très restreint.

❏ 1048 : invention en Chine de l’imprimerie à caractères mobiles en terre cuite par Bi Sheng (990-1051), copiste et graveur sur bois. Cette technique remplace la xylogravure (impression par gravure sur bois) et permit d’imprimer parfois plusieurs millions d’exemplaires d’une même œuvre. L’invention de Bi Sheng inspira très fortement Johannes Gutenberg pour la création en 1454 de sa machine typograhique à caractères mobiles en métal, grâce à laquelle il put imprimer notamment la célèbre Biblia Sacra Latina ↗ . La reproduction de livres grâce à cette technologie ouvre le champ d’une nouvelle industrie, de la propriété intellectuelle et du contrôle voire de la censure – “ensemble des contraintes institutionnelles qui pèsent sur la capacité ou la liberté d’expression” – des éditions… 📚 Michela Bussotti, L'imprimerie chinoise traditionnelle, BnF ↗ | Laurent Martin, Penser les censures dans l'histoire, IN. Sociétés & Représentations ↗ , n°21, 2006

❏ XVIIIe siècle : “Le mouvement d’enclosure a commencé à la fin du Moyen Âge. Il touche le quart des terres au XVIIe siècle. Entre 1727 et 1815, le Parlement vote plus de 5 000 lois (acts) qui autorisent les enclosures (Les Enclosure Acts portent sur 20% des terres).” 📚 J.M. Neeson, La clôture des terres et la société rurale britannique : une revue critique ↗

❏ 10 avril 1710 : tout premier Copyright Act / “Loi sur le droit d’auteur” en Angleterre : “Le Statut d’Anne” (The Statute of Anne) ou “Acte/Edit pour l’encouragement de l’apprentissage, par la dévolution des copies des livres imprimés aux auteurs ou aux acheteurs de ces copies, pendant les temps prévus par l’acte. de ces copies, pendant les temps qui y sont mentionnés.”. Le texte accordait aux éditeurs de livres un droit d’auteur de 14 ans (21 ans pour les livres déjà imprimés), puis de 14 ans supplémentaires à l’auteur, s’il était encore en vie, une fois cette période révolue. 📚 The Status of Anne, Yale Law School ↗ | Copyright Act de 1710, Wikipédia ↗ | Christophe Geiger, 1710-2010 : Quel bilan pour le droit d'auteur ? L'influence de la loi britannique de la Reine Anne en France ↗ , Revue internationale de droit comparé, 2011, p.53-68

❏ 9 décembre 1780 en France : à l’époque où, disait-on, “c’est l’acteur qui fait l’auteur”, le dramaturge Pierre Augustin Caron de Beaumarchais fonde le “Bureau de Législation Dramatique”. Il vise à défendre les droits des auteurs dramaturges face à l’hégémonie des Comédiens du Français (aujourd’hui la Comédie française ↗ ). Ancêtre de la “Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques” (SACD) elle protège les droits de ces auteurs pendant 5 ans par arrêt du Conseil d’État.

⭐ 9 septembre 1886 : la Convention de Berne pose les premières pierres de la protection des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques. Originellement signée par 8 membres fondateurs (dont la France), elle est ratifiée aujourd’hui par 181 pays contractants ↗ (sur 197 reconnus par l’ONU dans le monde, soit 92% des pays du globe). La Convention fixant les normes minimales du droit d’auteur pour les pays signataires, ces derniers peuvent néanmoins librement ajouter des droits supplémentaires : c’est le cas par exemple pour la durée de protection, fixée à 50 ans après la mort du créateur ou de la créatrice par la Convention, et notamment portée à 70 ans post mortem en France. La Convention offre aux créateurs (auteurs, musiciens, poètes, peintres, etc.) les moyens de contrôler la manière dont leurs œuvres peuvent être utilisées, par qui et sous quelles conditions. [source: OMPI] Elle repose sur 3 principes fondamentaux :

- principe du traitement national : exige que chaque État membre accorde aux ressortissants des autres États membres le même niveau de protection du droit d’auteur que celui accordé à ses propres citoyens

- principe de la protection automatique : aucune formalité n’est nécessaire pour protéger son œuvre

- principe d'indépendance de la protection : la protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre, sauf en cas de durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine.

Les droits ouverts par la Convention couvrent la traduction de l’œuvre, les adaptations et arrangements, les représentations & exécutions en public, les récitations en public, les communications en public, les radiodiffusions, les reproductions, ou les utilisations comme point de départ d’une œuvre audiovisuelle… 📚 Texte authentique de la Convention de Berne ↗ | Liste de différents pays et durée de leur droit d'auteur standard en années ↗

❏ 1903 : procès de Lucien Vivés contre Pathé Frères, ouvrant les droits de reproduction mécanique par phonographe 📚 L’arrivée du phonographe et du droit de reproduction mécanique, SACEM ↗

❏ 19 juin 1970 : Traité de coopération internationale en matière de brevets (International Patent Cooperation Treaty, PCT), permet de faire valoir un même brevet auprès d’un grand nombre de pays.

❏ 1983 : premier DRM, mis en place par la société Nintendo. Les Digital Rights Management (DRM), ou Mesures techniques de protection (MTP) / Gestion des droits numériques (GDN) ou Gestion numérique des restrictions, “ont pour objectif de contrôler l’utilisation qui est faite des œuvres numériques par leur chiffrement. Ces dispositifs peuvent s’appliquer à tous types de supports numériques physiques (disques, DVD, PDF, logiciels…) ou de transmissions (télédiffusion, Internet…) grâce à un système d’accès ou de verrouillage conditionnel.” [source: Wikipedia]

❏ 4 octobre 1985 : création de la Free Software Foundation par Richard Stallman, pour la promotion du logiciel libre et la défense des utilisateurs.

❏ 1989 : naissance du World Wide Web ↗ au CERN (aujourd’hui Organisation européenne pour la recherche nucléaire), sous la houlette de Tim Berners-Lee. Cette technologie permettant d’échanger, de diffuser et de partager des informations numérisées partout dans le monde (initialement pour un réseau d’universitaires et de chercheurs) a elle aussi ouverts sur de nouvelles industries… Le CERN a déposé le logiciel du WWW dans le domaine public le 30 avril 1993.

❏ 1991 : début du mouvement de l’Open Access. Paul Ginsparg (Laboratoire national de Los Alamos) fonde l’archive arXiv ↗ afin de rendre les prépublications en physique librement accessibles.

⭐ Loi n°92-597 du 1er juillet 1992 portant création du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) ↗ , en France. Le texte rassemble “toutes les lois qui ont trait aux œuvres de l’esprit”, liste notamment les sanctions encourues en cas d’infraction au code, pour contrefaçon ou atteinte aux droits d’auteur.

❏ 14 avril 1994 : création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ↗ , visant notamment le commerce de services et la propriété intellectuelle.

❏ 1er juillet 1995 : directive européenne 93/98/CEE ↗ relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. Elle fixe la durée de protection pour les pays de l’Union Européenne à 70 ans post-mortem.

❏ 20 décembre 1996 : Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) ↗ , “arrangement particulier au sens de la Convention de Berne” qui porte sur la protection des œuvres et des auteurs au niveau international à l’ère numérique.

❏ 22 mai 2001 : directive InfoSoc ↗ visant à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

❏ 22 octobre 2003 : déclaration de Berlin ↗ sur l’Open Access, le libre accès à la connaissance dans les sciences et les humanités.

⭐ 15 avril 2019 : directive européenne sur le droit d'auteur ↗ . Le texte permet la protection des auteurs et de leurs ayants-droit. Il assure notamment une meilleure rémunération des artistes et éditeurs de presse à partir du trafic généré par leurs contenus sur des plateformes comme Google ou YouTube.

— Objectifs du droit d’auteur

Le droit d’auteur, qualifié de “propriété” par la loi française, repose globalement sur 2 principaux objectifs :

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » Cyrill P. Rigamonti [Deconstructing Moral Rights ↗ , Harvard International Law Journal, vol.47, n°2, été 2006, p.353-412 ]

👤 Le droit moral

Le droit moral protège le lien intime très fort qui existe entre l’œuvre de l’esprit et son auteur (“author’s right”). Il comporte 4 attributs :

- droit de paternité : reconnaissance de l’auteur, respect de son nom et de sa qualité, mention de son nom sur / en lien direct avec l’œuvre, droit de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme

- droit au respect de l’œuvre : protection de l’intégrité de l’œuvre pour préserver de la déformation ou de modifications non souhaitées

- droit de divulgation : garantit à l’auteur la légitimité à porter son œuvre à la connaissance du public et d’en fixer les modalités de diffusion

- droit de repentir & de retrait : reconnaît à l’auteur le droit de modifier son œuvre et de revenir sur la cession des droits confiés à un tiers +++ caractères : inaliénabilité, imprescriptibilité, caractère d’ordre public, personnel et perpétuel.

“Lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut-elle entrée dans le circuit économique” [source: Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique ↗ , Paris, Presses Universitaires de France, 1991 ]

Pour la petite histoire, le droit moral a été reconnu pour la première fois en France, par la loi n°57-298 du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique. Préexistant à la Convention de Berne, il est considéré comme un droit de la personnalité, “attaché à sa personne”, incarné au sens propre par l’auteur. Il a petit à petit été adopté à l’international mais la France reste néanmoins le pays où le droit moral est le plus solidement ancré.

🪙 Le droit patrimonial

Le droit patrimonial fonde une garantie utilitaire (“utilitarian”) et financière. Son origine remonte à la signature du Statut d’Anne, en 1710. Il porte sur ce que l’auteur (ou plus tard ses ayants-droit, ses héritiers) peut gagner par l’exploitation de son œuvre originale par des éditeurs / entreprises. Grâce au monopole d’exclusivité qu’il détient, l’auteur (ou ses ayants-droit) dispose de toute liberté pour exploiter l’œuvre sous quelque forme que ce soit. Ce droit protège l’auteur tout au long de sa vie ainsi que ses ayants-droit pendant 70 ans après son décès.

⚖ Les droits voisins

Les droits voisins accordent des droits exclusifs supplémentaires au-delà des deux précédents. Les droits sont accordés à certains “auxiliaires” de la création intellectuelle, tels que les interprètes, producteurs de phonogrammes & vidéogrammes, ou les entreprises de communication audiovisuelle. La protection est assurée pendant 50 ans à partir de l’interprétation de l’œuvre, de la première fixation ou communication.

Considérés comme des “droits similaires”, ils sont couverts par les licences Creative Commons, et en tant que “droits connexes” ils sont intégrés au CC0.

📚 Code de la propriété intellectuelle, Livre II Les droits voisins du droit d'auteur ↗ , articles L211-1 à L219-4

🔖 Orphelinat de l’œuvre

La mécanique du droit d’auteur basée sur une protection automatique et de longue durée a engendré de nombreuses œuvres sans auteur clairement identifié. Ces œuvres orphelines, dont l’auteur ou les ayants-droit sont inconnus, ou ne peuvent être retrouvés malgré des “recherches diligentes, avérées et sérieuses”, sont de plus en plus nombreuses. La numérisation massive voire exponentielle du patrimoine culturel pose encore davantage la question du devenir de ces œuvres orphelines. Cela pousse les institutions à questionner d’une part la manière d’optimiser ces plans de numérisation massive et d’autre part à inventer de nouvelles façons de mobiliser la communauté, au travers par exemple de l’indexation participative (contribution des publics à l’identification des œuvres orphelines).

📚 The Orphan Works Data Base ↗ , EUIPO

—

Organismes de défense du droit d’auteur en France

Voici quelques organismes assurant la protection des droits d’auteur sur le territoire français. Généralement ils défendent les auteurs & autrices individuellement mais surtout collectivement, en tant qu’organisation professionnelle dédiée à un secteur de création spécifique :

- Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) sacd.fr ↗ : 200 ans de “combat pour les auteurs” du spectacle vivant (spectacles de théâtre, concerts, cirque, festivals…), tous les types d’œuvres peuvent être déposés, sur supports variés : texte, vidéo, cassette, cédérom…

- Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) sacem.fr ↗ : fondée en 1851, elle protège et représente les auteur·ices, les compositeur·ices, les éditeur·ices de musique, doublage et sous-titrage, et réalisateur·ices de tous genres artistiques.

- Société des Gens De Lettres (SGDL) sgdl.org ↗ : protège le droit d’auteur des manuscrits sous forme papier ou numérique (cédérom) de romans, nouvelles, contes, scénarios, poésie…

- Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) snac.fr ↗ : concerne les œuvres de tous ceux qui font métier d’écrire ou de composer, notamment les textes pour les projets d’émission, synopsis, scénarios (pour les œuvres audiovisuelles télévision ou cinéma) ainsi que les compositions musicales et les arrangements de compositions musicales, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination (variétés, cinéma, télévision, radio, générique, publicité…)

- Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) scam.fr ↗ : négocie, collecte et répartit les droits d’auteur de ses membres pour les œuvres audiovisuelles, défend leurs intérêts individuels & collectifs et mène une action culturelle & sociale.

— Nature de la protection

🔋 Ce que l’on protège

Comme nous l’avons vu plus haut, les droits exclusifs conférés par le droit d’auteur, hérités de la Convention de Berne, sont essentiellement de 2 ordres :

-

Les droits patrimoniaux, qui permettent au titulaire de droits de percevoir une compensation financière pour l’exploitation de son œuvre par des tiers. Ces droits sont définis par les lois nationales. En France, il couvre le droit d’autoriser ou d’empêcher certaines utilisations (droit de reproduction, exécution ou représentation en public, enregistrement, radiodiffusion, traduction et adaptation) en rapport avec son œuvre voire même de percevoir une rémunération pour l’utilisation de son œuvre. Ces droits peuvent être cédés et transférés à une entreprise, moyennant rémunération et sont limités dans le temps jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, date à laquelle l’œuvre entrera dans le domaine public.

-

Les droits moraux, qui protègent les intérêts non économiques de l’auteur. Ils couvrent le droit de revendiquer la paternité d’une œuvre ou de s’opposer aux modifications d’une œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur. Ces droits sont incessibles (ils ne peuvent être cédés à des tiers), perpétuels (demeurent même après le décès de l’auteur), inaliénables (restent attachés à l’auteur) et imprescriptibles (ne s’éteignent pas dans le temps, tant que l’œuvre existe).

La protection s’étend aux expressions de la création.

- aux États-Unis d’Amérique, les œuvres réalisées dans le cadre d’un emploi appartiennent à l’employeur. En France, pays de droit civil, “la loi présume que le droit d’auteur est dévolu à l’employé-auteur, à moins qu’un contrat de travail n’impose ou n’implique le contraire”

- dans le cas d’une co-création d’une œuvre originale unique, les producteurs en sont co-propriétaires, ce qui implique un consentement réciproque. Ce n’est pas le cas pour une contribution à une œuvre collective, de type encyclopédie par exemple, ou le créateur détient les droits relatifs à sa contribution.

🪫 Ce que l’on ne protège pas

- la possession d’une œuvre physique ne confère pas par ailleurs un droit d’auteur : exemple dans le cas de l’achat en librairie de l’exemplaire d’un roman contemporain. Si j’ai bien le droit de donner cet ouvrage à qui je souhaite, je ne peux pas en réaliser à mon tour des copies intégrales pour les distribuer, ni moyennant contrepartie financière, ni même gratuitement.

La protection ne s’étend pas aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

⚗ Le cas particulier d’une adaptation

Le terme “adaptation”, ou “œuvre dérivée” ou “remix” signifie toute nouvelle œuvre originale créée à partir d’une œuvre préexistante avec l’autorisation du porteur du droit (auteurs ou ayants-droit) et “manifestant suffisamment de créativité nouvelle”. La création d’une œuvre dérivée n’élimine pas le droit d’auteur détenu par le créateur de l’œuvre préexistante. Elle déclenche en revanche de nouveaux droits d’auteurs pour le créateur ou la créatrice de l’adaptation.

Exemple : La bande dessinée 'Le premier homme' de Jacques Ferrandez ↗ , parue en septembre 2017 chez Gallimard BD, est une adaptation graphique de l’œuvre originale posthume d’Albert Camus (disparu tragiquement en janvier 1960) publiée par sa fille Catherine Camus en 1994 (Cahiers Albert Camus n°7 : Le premier homme ↗ , Paris, Gallimard NRF, 13 avril 1994).

« J’ai tissé avec Catherine Camus une relation de confiance en l’associant à mon travail, en lui montrant les planches etc. Elle tient beaucoup à ce rapport de loyauté. Quand je lui ai parlé du ‘Premier homme’, elle était un peu réticente, parce que c’est un livre qui parle de sa famille, de son père, de sa grand-mère, de son grand-père. Mais j’ai insisté en lui disant que je tirerais l’histoire du côté de la fiction, et du personnage de Jacques Cormery. » Jacques Ferrandez (pour France Télévision, 22/09/2017, auteur d’autres adaptations d’Albert Camus et de nombreux romans graphiques sur l’Algérie)

➽ La bande dessinée est protégée par les droits d’auteur, pour Jacques Ferrandez, moyennant négociations et accords préalables avec les ayants-droit d’Albert Camus, jusqu’au 1er janvier 2088.

➽ L’œuvre originale de 1994 reste sous droits d’auteur, pour les ayants-droit d’Albert Camus, et basculera sous domaine public au 1er janvier 2031.

🔌 Exceptions au droit d’auteur

Il existe en France plusieurs exceptions relatives au droit d’auteur & d’autrice, fixées par la loi n°2006-961 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société d’information (DADVSI) ↗ du 1er août 2006. Cette loi autorise ainsi l’utilisation des œuvres sans autorisation de l’auteur, dans des cas limitatifs très précis, dont notamment :

- Bénéficiant à un secteur d’activité :

- Sous réserve d’indication explicite du nom d’auteur & de la source : courtes citations, revues de presse, diffusion des discours publics à titre d’information, extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre d’enseignement ou de recherche

- Exception pédagogique : “les enseignants des écoles, collèges, lycées ou universités peuvent utiliser et diffuser, en contrepartie du versement d’une rémunération négociée, des extraits d’œuvres sans autorisation des ayants droit”

- Exception en faveur des bibliothèques, musée et archives, pour toute reproduction ou représentation, à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place (par exemple dans le cas d’un original trop abîmé ou illisible)

- la plupart des textes de loi, les œuvres des gouvernements…

- Relatifs à un usage spécifique :

- Représentation gratuite & privée dans le cercle restreint à la famille

- Reproduction à usage strictement privé et individuel

- Exception en faveur des personnes en situation de handicap, en vue d’une consultation strictement personnelle, notamment pour faciliter les transcriptions en braille

- Parodie, pastiche & caricature

- aux États-Unis d’Amérique & dans certains pays du Commonwealth : usage loyal (fair use) ou utilisation équitable (fair dealing) [Copyright Uncovered: Fair Use v Fair Dealing ↗ , DACS, 2018]

— Le domaine public

Le domaine public concerne les œuvres qui ne sont pas soumises au droit d’auteur. Il comprend un nombre croissant d’œuvres libres de droits propriétaires. Celles-ci entrent dans le domaine public selon 4 modalités :

- le droit d’auteur est arrivé à expiration, 50 à 70 ans après le décès de l’auteur par exemple

- l’œuvre n’a jamais été protégée par le droit d’auteur

- l’auteur ou l’autrice renonce à ses droits (sous-entendu avant l’expiration de ceux-ci) et place son œuvre originale dans le domaine public. Pour cela, Creative Commons propose un outil juridique appelé CC0 Public Domain Dedication ↗ (pour “Aucun droit réservé”), qui garantit une application internationale aussi complète que possible.

- le propriétaire du droit “n’a pas respecté les formalités d’acquisition ou de maintien de son droit d’auteur” (en revanche, ces cas sont de plus en plus rares compte tenu de la teneur imprescriptible de ce droit aujourd’hui)

Une autre vision du domaine public : « Le risque paradoxal du domaine public, c’est que la fin du droit exclusif représente l’effacement de l’œuvre », Alban Cerisier, Gallimard [source: Les Echos ↗ ]

Une fois dans le domaine public, vous pouvez tout faire de cette œuvre, dans la limite du respect du droit moral (qui perdure toujours après la fin du droit d’auteur). En revanche les adaptations éventuelles de cette œuvre peuvent rester protégées pendant de nombreuses années encore. Par ailleurs, certaines œuvres peuvent se trouver dans le domaine public dans un pays et sous droits d’auteur dans un autre…

Les expressions culturelles traditionnelles ou autochtones peuvent ne pas être protégées par le droit d’auteur. Cela ne signifie pas pour autant que leur utilisation est libre et sans condition. Ces expressions méritent un soin particulier et impliquent de consulter au préalable la communauté qui en a la responsabilité afin de vous assurer que leur utilisation est conforme au souhait de leurs détenteurs. Parfois ces savoirs peuvent être identifiés, notamment par des Traditional Knowledge Labels ↗ .

🔍 Où trouver des œuvres du domaine public

Voici quelques références pour vous aider à trouver des œuvres du domaine public :

- CC Search ↗ : un méta-moteur pour rechercher tous types de fichiers sur plusieurs plateformes

- Projet Gutenberg ↗ : +70 000 livres numériques

- Public Domain Review ↗ : exploration d’œuvres du domaine public

- Wikimedia Commons ↗ : près de 100 millions de documents

- Internet Archive ↗ : des millions de pages web, textes, vidéos, audios, films TV, logiciels, images, concerts et collections

- dans les collections patrimoniales & matrimoniales numérisées des musées et des bibliothèques : par exemple dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France sur Gallica ↗ ou sur Data.BnF ↗

Il convient de rechercher explicitement la marque de domaine public ou la mention CC0, sans oublier de créditer l’auteur ou l’autrice de l’œuvre originale (ou l’institution dont elle est issue s’il s’agit d’un GLAM).

Le domaine public ouvre de formidables opportunités d’accès, de circulation et de reproduction des œuvres. Il représente également un levier créatif & génératif extrêmement puissant pour l’ensemble des ressources culturelles ouvertes.

… à suivre …

␥ Pour aller + loin

- Tous mes articles sur Creative Commons / Carnet de bord CC-Cert

- Comprendre le droit d'auteurs et les droits connexes ↗ (OMPI)

- Le droit d'auteur ↗ (OMPI)

- La chaîne vidéos You Can Fix Copyright ↗

- Carte de la durée de protection dans le monde ↗ (Wikimedia Commons)

- Lignes directrices du domaine public ↗ (CC)